本文将带您了解关于找不到符号“上下文”,android.content.Context的新内容,同时我们还将为您解释android找不到符号的相关知识,另外,我们还将为您提供关于AndroidCont

本文将带您了解关于找不到符号“上下文”,android.content.Context的新内容,同时我们还将为您解释android 找不到符号的相关知识,另外,我们还将为您提供关于Android Context 上下文 你必须知道的一切、android ContextMenu 上下文菜单示例、Android Context完全解析,你所不知道的Context的各种细节、Android Intent Context令人困惑的实用信息。

本文目录一览:- 找不到符号“上下文”,android.content.Context(android 找不到符号)

- Android Context 上下文 你必须知道的一切

- android ContextMenu 上下文菜单示例

- Android Context完全解析,你所不知道的Context的各种细节

- Android Intent Context令人困惑

找不到符号“上下文”,android.content.Context(android 找不到符号)

我有以下代码:

package com.androidtest.notification;import android.app.Activity;import android.os.Bundle;import android.widget;import android.widget.Toast;import android.content.Context;public class activityNotification extends Activity{ @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.main); Context context = getApplicationContext(); CharSequence text = "Hello toast!"; int duration = Toast.LENGTH_SHORT; Toast toast = Toast.makeText(context, text, duration); toast.show(); }}我正在尝试在命令行“ $ ant build”上使用ant对其进行编译,但我不断收到以下错误:

error: cannot find symbol[javac] Context context = getApplicationContext();[javac] ^有什么建议吗?谢谢!

答案1

小编典典简短答案:添加此

import android.content.Context;

Android Context 上下文 你必须知道的一切

转载请标明出处:http://blog.csdn.net/lmj623565791/article/details/40481055,本文出自:【张鸿洋的博客】

本文大多数内容翻译自:http://www.doubleencore.com/2013/06/context/ 我重新组织了下内容以及结构,建议大家尽可能看下原文。

1、Context概念

其实一直想写一篇关于Context的文章,但是又怕技术不如而误人子弟,于是参考了些资料,今天准备整理下写出来,如有不足,请指出,参考资料会在醒目地方标明。

Context,相信不管是第一天开发Android,还是开发Android的各种老鸟,对于Context的使用一定不陌生~~你在加载资源、启动一个新的Activity、获取系统服务、获取内部文件(夹)路径、创建View操作时等都需要Context的参与,可见Context的常见性。大家可能会问到底什么是Context,Context字面意思上下文,或者叫做场景,也就是用户与操作系统操作的一个过程,比如你打电话,场景包括电话程序对应的界面,以及隐藏在背后的数据;

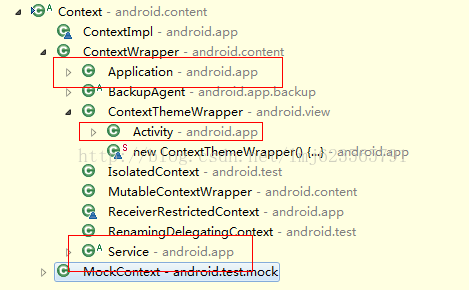

但是在程序的角度Context又是什么呢?在程序的角度,我们可以有比较权威的答案,Context是个抽象类,我们可以直接通过看其类结构来说明答案:

可以看到Activity、Service、Application都是Context的子类;

也就是说,Android系统的角度来理解:Context是一个场景,代表与操作系统的交互的一种过程。从程序的角度上来理解:Context是个抽象类,而Activity、Service、Application等都是该类的一个实现。

在仔细看一下上图:Activity、Service、Application都是继承自ContextWrapper,而ContextWrapper内部会包含一个base context,由这个base context去实现了绝大多数的方法。

先扯这么多,有能力了会从别的角度去审视Context,加油~

2、Context与ApplicationContext

看了标题,千万不要被误解,ApplicationContext并没有这个类,其实更应该叫做:Activity与Application在作为Context时的区别。嗯,的确是这样的,大家在需要Context的时候,如果是在Activity中,大多直接传个this,当在匿名内部类的时候,因为this不能用,需要写XXXActivity.this,很多哥们会偷懒,直接就来个getApplicationContext。那么大家有没有想过,XXXActivity.this和getApplicationContext的区别呢?

XXXActivity和getApplicationContext返回的肯定不是一个对象,一个是当前Activity的实例,一个是项目的Application的实例。既然区别这么明显,那么各自的使用场景肯定不同,乱使用可能会带来一些问题。

下面开始介绍在使用Context时,需要注意的问题。

3、引用的保持

大家在编写一些类时,例如工具类,可能会编写成单例的方式,这些工具类大多需要去访问资源,也就说需要Context的参与。

在这样的情况下,就需要注意Context的引用问题。

例如以下的写法:

package com.mooc.shader.roundimageview;

import android.content.Context;

public class CustomManager

{

private static CustomManager sInstance;

private Context mContext;

private CustomManager(Context context)

{

this.mContext = context;

}

public static synchronized CustomManager getInstance(Context context)

{

if (sInstance == null)

{

sInstance = new CustomManager(context);

}

return sInstance;

}

//some methods

private void someOtherMethodNeedContext()

{

}

}对于上述的单例,大家应该都不陌生(请别计较getInstance的效率问题),内部保持了一个Context的引用;

这么写是没有问题的,问题在于,这个Context哪来的我们不能确定,很大的可能性,你在某个Activity里面为了方便,直接传了个this;这样问题就来了,我们的这个类中的sInstance是一个static且强引用的,在其内部引用了一个Activity作为Context,也就是说,我们的这个Activity只要我们的项目活着,就没有办法进行内存回收。而我们的Activity的生命周期肯定没这么长,所以造成了内存泄漏。

那么,我们如何才能避免这样的问题呢?

有人会说,我们可以软引用,嗯,软引用,假如被回收了,你不怕NullPointException么。

把上述代码做下修改:

public static synchronized CustomManager getInstance(Context context)

{

if (sInstance == null)

{

sInstance = new CustomManager(context.getApplicationContext());

}

return sInstance;

}这样,我们就解决了内存泄漏的问题,因为我们引用的是一个ApplicationContext,它的生命周期和我们的单例对象一致。

这样的话,可能有人会说,早说嘛,那我们以后都这么用不就行了,很遗憾的说,不行。上面我们已经说过,Context和Application Context的区别是很大的,也就是说,他们的应用场景(你也可以认为是能力)是不同的,并非所有Activity为Context的场景,Application Context都能搞定。

下面就开始介绍各种Context的应用场景。

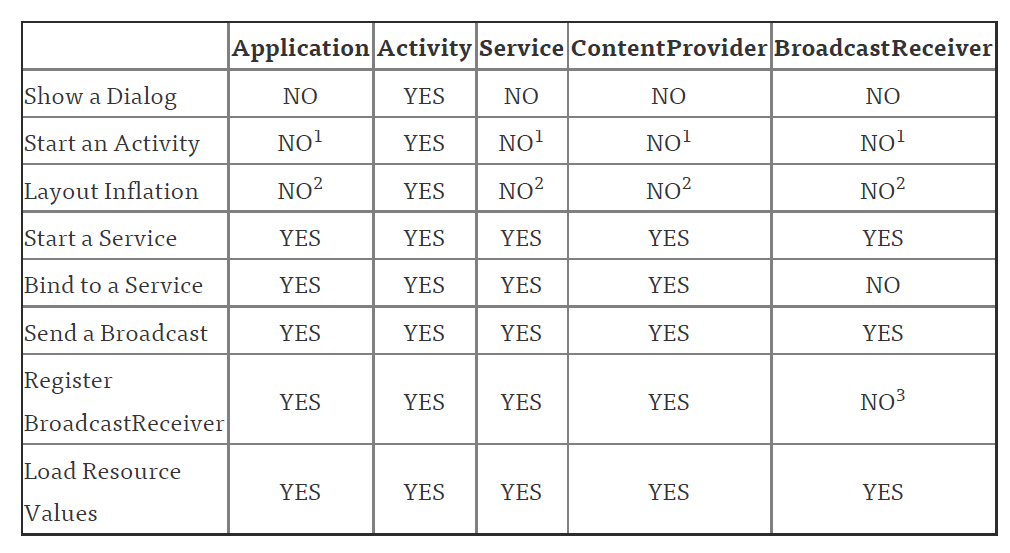

4、Context的应用场景

大家注意看到有一些NO上添加了一些数字,其实这些从能力上来说是YES,但是为什么说是NO呢?下面一个一个解释:

数字1:启动Activity在这些类中是可以的,但是需要创建一个新的task。一般情况不推荐。

数字2:在这些类中去layout inflate是合法的,但是会使用系统默认的主题样式,如果你自定义了某些样式可能不会被使用。

数字3:在receiver为null时允许,在4.2或以上的版本中,用于获取黏性广播的当前值。(可以无视)

注:ContentProvider、BroadcastReceiver之所以在上述表格中,是因为在其内部方法中都有一个context用于使用。

好了,这里我们看下表格,重点看Activity和Application,可以看到,和UI相关的方法基本都不建议或者不可使用Application,并且,前三个操作基本不可能在Application中出现。实际上,只要把握住一点,凡是跟UI相关的,都应该使用Activity做为Context来处理;其他的一些操作,Service,Activity,Application等实例都可以,当然了,注意Context引用的持有,防止内存泄漏。

5、总结

好了,到此,Context的分析基本完成了,希望大家在以后的使用过程中,能够稍微考虑下,这里使用Activity合适吗?会不会造成内存泄漏?这里传入Application work吗?

由于参考内容过多,本文改为译文咯~~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

博主部分视频已经上线,如果你不喜欢枯燥的文本,请猛戳(初录,期待您的支持):

1、Android 自定义控件实战 电商活动中的刮刮卡

2、Android自定义控件实战 打造Android流式布局和热门标签

3、Android智能机器人“小慕”的实现

4、高仿QQ5.0侧滑

5、高仿微信5.2.1主界面及消息提醒

6、Android中百度地图的使用

android ContextMenu 上下文菜单示例

ch2_contextmenu.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="match_parent"

android:orientation="vertical" >

<TextView android:id="@+id/tv"

android:layout_width="fill_parent"

android:layout_height="wrap_content"

android:text="这是一个上下文菜单ContextMenu的示例"/>

<EditText android:id="@+id/myEd"

android:layout_width="fill_parent"

android:layout_height="wrap_content"/>

</LinearLayout>ContextMenuActivity.java :

package com.example.ch7;

import com.example.baseexample.R;

import android.app.Activity;

import android.os.Bundle;

import android.view.ContextMenu;

import android.view.MenuItem;

import android.view.View;

import android.view.ContextMenu.ContextMenuInfo;

import android.widget.EditText;

import android.widget.TextView;

public class ContextMenuActivity extends Activity {

private String tempStr;

private TextView tv;

private EditText myEd;

public void onCreate(Bundle savedInstanceState){

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.ch7_contextmenu);

this.registerForContextMenu(findViewById(R.id.tv));

this.registerForContextMenu(findViewById(R.id.myEd));

}

public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu,View v,ContextMenuInfo menuInfo){

menu.setHeaderIcon(R.drawable.ic_launcher);

if(v==findViewById(R.id.tv)){

menu.add(0,1,0,"复制");

menu.add(0,2,0,"剪切");

menu.add(0,3,0,"删除");

}

if(v==findViewById(R.id.myEd)){

menu.add(0,4,0,"粘贴");

menu.add(0,5,0,"删除");

}

}

public boolean onContextItemSelected(MenuItem item){

tv = (TextView)findViewById(R.id.tv);

myEd = (EditText)findViewById(R.id.myEd);

switch(item.getItemId()){

case 1:

tempStr = tv.getText().toString();

break;

case 2:

tempStr = tv.getText().toString();

tv.setText("");

break;

case 3:

tv.setText("");

break;

case 4:

myEd.setText(tempStr);

break;

case 5:

myEd.setText("");

break;

}

return true;

}

}

Android Context完全解析,你所不知道的Context的各种细节

前几篇文章,我也是费劲心思写了一个ListView系列的三部曲,虽然在内容上可以说是绝对的精华,但是很多朋友都表示看不懂。好吧,这个系列不仅是把大家给难倒了,也确实是把我给难倒了,之前为了写瀑布流ListView的Demo就写了大半个月的时间。那么本篇文章我们就讲点轻松的东西,不去分析那么复杂的源码了,而是来谈一谈大家都熟知的Context。

Context相信所有的Android开发人员基本上每天都在接触,因为它太常见了。但是这并不代表Context没有什么东西好讲的,实际上Context有太多小的细节并不被大家所关注,那么今天我们就来学习一下那些你所不知道的细节。

Context类型

我们知道,Android应用都是使用Java语言来编写的,那么大家可以思考一下,一个Android程序和一个Java程序,他们最大的区别在哪里?划分界限又是什么呢?其实简单点分析,Android程序不像Java程序一样,随便创建一个类,写个main()方法就能跑了,而是要有一个完整的Android工程环境,在这个环境下,我们有像Activity、Service、BroadcastReceiver等系统组件,而这些组件并不是像一个普通的Java对象new一下就能创建实例的了,而是要有它们各自的上下文环境,也就是我们这里讨论的Context。可以这样讲,Context是维持Android程序中各组件能够正常工作的一个核心功能类。

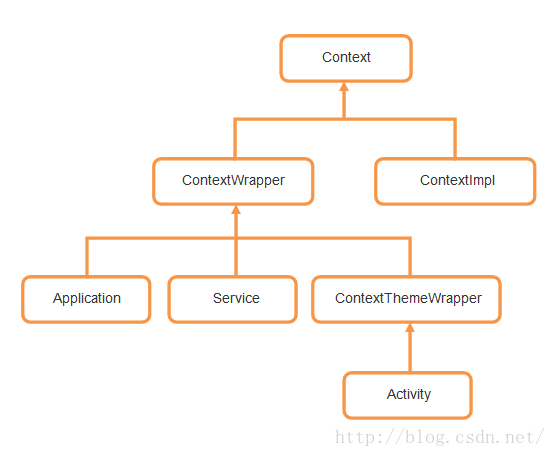

下面我们来看一下Context的继承结构:

Context的继承结构还是稍微有点复杂的,可以看到,直系子类有两个,一个是ContextWrapper,一个是ContextImpl。那么从名字上就可以看出,ContextWrapper是上下文功能的封装类,而ContextImpl则是上下文功能的实现类。而ContextWrapper又有三个直接的子类,ContextThemeWrapper、Service和Application。其中,ContextThemeWrapper是一个带主题的封装类,而它有一个直接子类就是Activity。

那么在这里我们至少看到了几个所比较熟悉的面孔,Activity、Service、还有Application。由此,其实我们就已经可以得出结论了,Context一共有三种类型,分别是Application、Activity和Service。这三个类虽然分别各种承担着不同的作用,但它们都属于Context的一种,而它们具体Context的功能则是由ContextImpl类去实现的。

那么Context到底可以实现哪些功能呢?这个就实在是太多了,弹出Toast、启动Activity、启动Service、发送广播、操作数据库等等等等都需要用到Context。由于Context的具体能力是由ContextImpl类去实现的,因此在绝大多数场景下,Activity、Service和Application这三种类型的Context都是可以通用的。不过有几种场景比较特殊,比如启动Activity,还有弹出Dialog。出于安全原因的考虑,Android是不允许Activity或Dialog凭空出现的,一个Activity的启动必须要建立在另一个Activity的基础之上,也就是以此形成的返回栈。而Dialog则必须在一个Activity上面弹出(除非是System Alert类型的Dialog),因此在这种场景下,我们只能使用Activity类型的Context,否则将会出错。

Context数量

那么一个应用程序中到底有多少个Context呢?其实根据上面的Context类型我们就已经可以得出答案了。Context一共有Application、Activity和Service三种类型,因此一个应用程序中Context数量的计算公式就可以这样写:

Context数量 = Activity数量 + Service数量 + 1

上面的1代表着Application的数量,因为一个应用程序中可以有多个Activity和多个Service,但是只能有一个Application。

Application Context的设计

基本上每一个应用程序都会有一个自己的Application,并让它继承自系统的Application类,然后在自己的Application类中去封装一些通用的操作。其实这并不是Google所推荐的一种做法,因为这样我们只是把Application当成了一个通用工具类来使用的,而实际上使用一个简单的单例类也可以实现同样的功能。但是根据我的观察,有太多的项目都是这样使用Application的。当然这种做法也并没有什么副作用,只是说明还是有不少人对于Application理解的还有些欠缺。那么这里我们先来对Application的设计进行分析,讲一些大家所不知道的细节,然后再看一下平时使用Application的问题。

首先新建一个MyApplication并让它继承自Application,然后在AndroidManifest.xml文件中对MyApplication进行指定,如下所示:

<application

android:name=".MyApplication"

android:allowBackup="true"

android:icon="@drawable/ic_launcher"

android:label="@string/app_name"

android:theme="@style/AppTheme" >

......

</application>

指定完成后,当我们的程序启动时Android系统就会创建一个MyApplication的实例,如果这里不指定的话就会默认创建一个Application的实例。

前面提到过,现在很多的Application都是被当作通用工具类来使用的,那么既然作为一个通用工具类,我们要怎样才能获取到它的实例呢?如下所示:

public class MainActivity extends Activity {

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.activity_main);

MyApplication myApp = (MyApplication) getApplication();

Log.d("TAG", "getApplication is " + myApp);

}

}

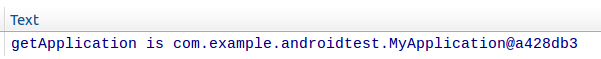

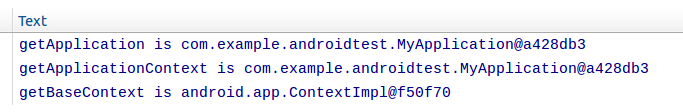

可以看到,代码很简单,只需要调用getApplication()方法就能拿到我们自定义的Application的实例了,打印结果如下所示:

那么除了getApplication()方法,其实还有一个getApplicationContext()方法,这两个方法看上去好像有点关联,那么它们的区别是什么呢?我们将代码修改一下:

public class MainActivity extends Activity {

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.activity_main);

MyApplication myApp = (MyApplication) getApplication();

Log.d("TAG", "getApplication is " + myApp);

Context appContext = getApplicationContext();

Log.d("TAG", "getApplicationContext is " + appContext);

}

}

同样,我们把getApplicationContext()的结果打印了出来,现在重新运行代码,结果如下图所示:

咦?好像打印出的结果是一样的呀,连后面的内存地址都是相同的,看来它们是同一个对象。其实这个结果也很好理解,因为前面已经说过了,Application本身就是一个Context,所以这里获取getApplicationContext()得到的结果就是MyApplication本身的实例。

那么有的朋友可能就会问了,既然这两个方法得到的结果都是相同的,那么Android为什么要提供两个功能重复的方法呢?实际上这两个方法在作用域上有比较大的区别。getApplication()方法的语义性非常强,一看就知道是用来获取Application实例的,但是这个方法只有在Activity和Service中才能调用的到。那么也许在绝大多数情况下我们都是在Activity或者Service中使用Application的,但是如果在一些其它的场景,比如BroadcastReceiver中也想获得Application的实例,这时就可以借助getApplicationContext()方法了,如下所示:

public class MyReceiver extends BroadcastReceiver {

@Override

public void onReceive(Context context, Intent intent) {

MyApplication myApp = (MyApplication) context.getApplicationContext();

Log.d("TAG", "myApp is " + myApp);

}

}

也就是说,getApplicationContext()方法的作用域会更广一些,任何一个Context的实例,只要调用getApplicationContext()方法都可以拿到我们的Application对象。

那么更加细心的朋友会发现,除了这两个方法之外,其实还有一个getBaseContext()方法,这个baseContext又是什么东西呢?我们还是通过打印的方式来验证一下:

哦?这次得到的是不同的对象了,getBaseContext()方法得到的是一个ContextImpl对象。这个ContextImpl是不是感觉有点似曾相识?回去看一下Context的继承结构图吧,ContextImpl正是上下文功能的实现类。也就是说像Application、Activity这样的类其实并不会去具体实现Context的功能,而仅仅是做了一层接口封装而已,Context的具体功能都是由ContextImpl类去完成的。那么这样的设计到底是怎么实现的呢?我们还是来看一下源码吧。因为Application、Activity、Service都是直接或间接继承自ContextWrapper的,我们就直接看ContextWrapper的源码,如下所示:

/**

* Proxying implementation of Context that simply delegates all of its calls to

* another Context. Can be subclassed to modify behavior without changing

* the original Context.

*/

public class ContextWrapper extends Context {

Context mBase;

/**

* Set the base context for this ContextWrapper. All calls will then be

* delegated to the base context. Throws

* IllegalStateException if a base context has already been set.

*

* @param base The new base context for this wrapper.

*/

protected void attachBaseContext(Context base) {

if (mBase != null) {

throw new IllegalStateException("Base context already set");

}

mBase = base;

}

/**

* @return the base context as set by the constructor or setBaseContext

*/

public Context getBaseContext() {

return mBase;

}

@Override

public AssetManager getAssets() {

return mBase.getAssets();

}

@Override

public Resources getResources() {

return mBase.getResources();

}

@Override

public ContentResolver getContentResolver() {

return mBase.getContentResolver();

}

@Override

public Looper getMainLooper() {

return mBase.getMainLooper();

}

@Override

public Context getApplicationContext() {

return mBase.getApplicationContext();

}

@Override

public String getPackageName() {

return mBase.getPackageName();

}

@Override

public void startActivity(Intent intent) {

mBase.startActivity(intent);

}

@Override

public void sendBroadcast(Intent intent) {

mBase.sendBroadcast(intent);

}

@Override

public Intent registerReceiver(

BroadcastReceiver receiver, IntentFilter filter) {

return mBase.registerReceiver(receiver, filter);

}

@Override

public void unregisterReceiver(BroadcastReceiver receiver) {

mBase.unregisterReceiver(receiver);

}

@Override

public ComponentName startService(Intent service) {

return mBase.startService(service);

}

@Override

public boolean stopService(Intent name) {

return mBase.stopService(name);

}

@Override

public boolean bindService(Intent service, ServiceConnection conn,

int flags) {

return mBase.bindService(service, conn, flags);

}

@Override

public void unbindService(ServiceConnection conn) {

mBase.unbindService(conn);

}

@Override

public Object getSystemService(String name) {

return mBase.getSystemService(name);

}

......

}

由于ContextWrapper中的方法还是非常多的,我就进行了一些筛选,只贴出来了部分方法。那么上面的这些方法相信大家都是非常熟悉的,getResources()、getPackageName()、getSystemService()等等都是我们经常要用到的方法。那么所有这些方法的实现又是什么样的呢?其实所有ContextWrapper中方法的实现都非常统一,就是调用了mBase对象中对应当前方法名的方法。

那么这个mBase对象又是什么呢?我们来看第16行的attachBaseContext()方法,这个方法中传入了一个base参数,并把这个参数赋值给了mBase对象。而attachBaseContext()方法其实是由系统来调用的,它会把ContextImpl对象作为参数传递到attachBaseContext()方法当中,从而赋值给mBase对象,之后ContextWrapper中的所有方法其实都是通过这种委托的机制交由ContextImpl去具体实现的,所以说ContextImpl是上下文功能的实现类是非常准确的。

那么另外再看一下我们刚刚打印的getBaseContext()方法,在第26行。这个方法只有一行代码,就是返回了mBase对象而已,而mBase对象其实就是ContextImpl对象,因此刚才的打印结果也得到了印证。

使用Application的问题

虽说Application的用法确实非常简单,但是我们平时的开发工作当中也着实存在着不少Application误用的场景,那么今天就来看一看有哪些比较容易犯错的地方是我们应该注意的。

Application是Context的其中一种类型,那么是否就意味着,只要是Application的实例,就能随时使用Context的各种方法呢?我们来做个实验试一下就知道了:

public class MyApplication extends Application {

public MyApplication() {

String packageName = getPackageName();

Log.d("TAG", "package name is " + packageName);

}

}

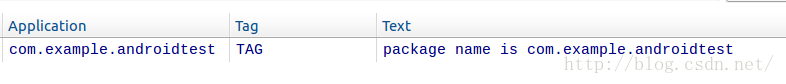

这是一个非常简单的自定义Application,我们在MyApplication的构造方法当中获取了当前应用程序的包名,并打印出来。获取包名使用了getPackageName()方法,这个方法就是由Context提供的。那么上面的代码能正常运行吗?跑一下就知道了,你将会看到如下所示的结果:

应用程序一启动就立刻崩溃了,报的是一个空指针异常。看起来好像挺简单的一段代码,怎么就会成空指针了呢?但是如果你尝试把代码改成下面的写法,就会发现一切正常了:

public class MyApplication extends Application {

@Override

public void onCreate() {

super.onCreate();

String packageName = getPackageName();

Log.d("TAG", "package name is " + packageName);

}

}

运行结果如下所示:

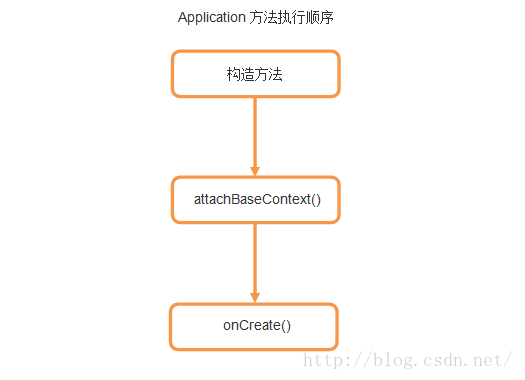

在构造方法中调用Context的方法就会崩溃,在onCreate()方法中调用Context的方法就一切正常,那么这两个方法之间到底发生了什么事情呢?我们重新回顾一下ContextWrapper类的源码,ContextWrapper中有一个attachBaseContext()方法,这个方法会将传入的一个Context参数赋值给mBase对象,之后mBase对象就有值了。而我们又知道,所有Context的方法都是调用这个mBase对象的同名方法,那么也就是说如果在mBase对象还没赋值的情况下就去调用Context中的任何一个方法时,就会出现空指针异常,上面的代码就是这种情况。Application中方法的执行顺序如下图所示:

Application中在onCreate()方法里去初始化各种全局的变量数据是一种比较推荐的做法,但是如果你想把初始化的时间点提前到极致,也可以去重写attachBaseContext()方法,如下所示:

public class MyApplication extends Application {

@Override

protected void attachBaseContext(Context base) {

// 在这里调用Context的方法会崩溃

super.attachBaseContext(base);

// 在这里可以正常调用Context的方法

}

}

以上是我们平时在使用Application时需要注意的一个点,下面再来介绍另外一种非常普遍的Application误用情况。

其实Android官方并不太推荐我们使用自定义的Application,基本上只有需要做一些全局初始化的时候可能才需要用到自定义Application,官方文档描述如下:

但是就我的观察而言,现在自定义Application的使用情况基本上可以达到100%了,也就是我们平时自己写测试demo的时候可能不会使用,正式的项目几乎全部都会使用自定义Application。可是使用归使用,有不少项目对自定义Application的用法并不到位,正如官方文档中所表述的一样,多数项目只是把自定义Application当成了一个通用工具类,而这个功能并不需要借助Application来实现,使用单例可能是一种更加标准的方式。

不过自定义Application也并没有什么副作用,它和单例模式二选一都可以实现同样的功能,但是我见过有一些项目,会把自定义Application和单例模式混合到一起使用,这就让人大跌眼镜了。一个非常典型的例子如下所示:

public class MyApplication extends Application {

private static MyApplication app;

public static MyApplication getInstance() {

if (app == null) {

app = new MyApplication();

}

return app;

}

}

就像单例模式一样,这里提供了一个getInstance()方法,用于获取MyApplication的实例,有了这个实例之后,就可以调用MyApplication中的各种工具方法了。

但是这种写法对吗?这种写法是大错特错!因为我们知道Application是属于系统组件,系统组件的实例是要由系统来去创建的,如果这里我们自己去new一个MyApplication的实例,它就只是一个普通的Java对象而已,而不具备任何Context的能力。有很多人向我反馈使用 LitePal 时发生了空指针错误其实都是由于这个原因,因为你提供给LitePal的只是一个普通的Java对象,它无法通过这个对象来进行Context操作。

那么如果真的想要提供一个获取MyApplication实例的方法,比较标准的写法又是什么样的呢?其实这里我们只需谨记一点,Application全局只有一个,它本身就已经是单例了,无需再用单例模式去为它做多重实例保护了,代码如下所示:

public class MyApplication extends Application {

private static MyApplication app;

public static MyApplication getInstance() {

return app;

}

@Override

public void onCreate() {

super.onCreate();

app = this;

}

}

getInstance()方法可以照常提供,但是里面不要做任何逻辑判断,直接返回app对象就可以了,而app对象又是什么呢?在onCreate()方法中我们将app对象赋值成this,this就是当前Application的实例,那么app也就是当前Application的实例了。

好了,关于Context的介绍就到这里吧,内容还是比较简单易懂的,希望大家通过这篇文章可以理解Context更多的细节,并且不要去犯使用Context时的一些低级错误。

Android Intent Context令人困惑

有人可以向我解释一下吗:

Intent intent = new Intent(Context, AlarmReceiver.class);我从不理解,我认真地认为,如果有人不尝试向我深入解释,我永远也不会。这整个上下文使我感到困惑。有时它是这样的:

Intent intent = new Intent(getBaseContext(), AlarmReceiver.class);有时它不会那样工作,但只接受:

Intent intent = new Intent(context, AlarmReceiver.class);有时是:

Intent intent = new Intent(this, AlarmReceiver.class);等等等等等。

我了解上下文的基础,但是有几项?为什么日食会一次又一次地向我抛出错误呢?为什么有时需要声明上下文?:

Context context;我无法在所有情况下都找到合适的环境,我怎么知道在每种情况下都合适的环境?

答案1

小编典典首先,让我解释一下上下文会更好一些,然后让我们继续介绍如何使用和接收它。本质上,上下文是将资源链接到程序的参考。每个对象都有自己的上下文,该上下文包含设置该对象所需的资源。除其他目的外,还需要创建许多对象并获得程序标识信息。这使得建立新的视图和活动非常宝贵,但也可以用于其他目的。另请参阅此答案以获取更多信息。

一个项目的上下文可以来自多个地方。有时它被存储并且必须被检索,有时它是被继承的。基本上,这是面向对象的编程。

仅举几个例子:

活动继承上下文。因此,如果您处于活动中,则只需要传递自己即可使用上下文。它还包含一个指向的指针getBaseContext()。如果您需要整个应用程序上下文,则有时可能需要引用它,但是很可能不会有一阵子。

视图不继承上下文。但是,它确实具有方法getContext()。如果需要从视图中获取上下文,则这是获取上下文的方法。此上下文将不完整,而仅具有View内容的上下文。

片段也不会继承上下文。它们包含方法getActivity(),如果Fragment处于活动状态,则该方法将返回活动,即Fragment的上下文。

BroadcastReceivers也不继承上下文。实际上,它们根本不包含上下文,而只是在接收到事件时接收当前上下文(例如onReceive(Context

context,Intent

intent))

今天关于找不到符号“上下文”,android.content.Context和android 找不到符号的讲解已经结束,谢谢您的阅读,如果想了解更多关于Android Context 上下文 你必须知道的一切、android ContextMenu 上下文菜单示例、Android Context完全解析,你所不知道的Context的各种细节、Android Intent Context令人困惑的相关知识,请在本站搜索。

本文标签: